Bu ZƏRDİR, AZƏRDİR, AZƏRİ BÖYÜK BAYCANDIR!!!!!

20 августа 1945 года в СССР был сформирован Специальный государственный комитет по использованию атомной энергии, благодаря которому сегодня Россия лидер в ядерных технологиях: медицина, космос, атомные станции, среди них плавучая и на быстрых нейтронах, единственный в мире атомный ледокольный флот.

I. Аббас Аббас-Али оглы Чайхорский( 01.1917- 30.11.2008) – советский учёный-химик с мировым именем, лауреат Государственной премии СССР, который внес большой вклад в развитие атомной промышленности СССР. Аббас родился 21 января 1917 года в селе Чахырлы Новобаязетского (ранее Басаркечер, а ныне Варденисский район) уезда Эриванской губернии. Ему не было еще года, когда родители переехали в Азербайджан, сначала в Агдам, затем в Агдаш, и, наконец, в Баку. После окончания средней школы и землеустроительного техникума в Баку в 1939 году поступил на химический факультет Азербайджанского государственного университета (АГУ). В 1941 году с третьего курса Чайхорский был призван в ряды РККА и отправлен на фронт. Вскоре Чайхорского направили учиться в Бакинское зенитно-артиллерийское училище, после обучения снова отправили на фронт. Он был награждён орденами Славы 3-й степени, Отечественной войны (I степени), Красной Звезды и др. В 1945 году после тяжёлого ранения, приведшего к инвалидности, он продолжил образование на химическом факультете АГУ. Вскоре его как отличника учёбы, постановлением Совнаркома СССР, перевели на четвёртый курс химического факультета Ленинградского университета, на только что открывшееся радиохимическое отделение, где он был Сталинским стипендиатом за успешную учебу. В 1947 году состоялся первый выпуск нового отделения и Аббас вместе со своей супругой – Евгенией, с которой учился, были направлены в Челябинскую область, где под руководством академика Игоря Курчатова создавался первый не только в СССР, но и в Азии, Европе атомный центр с промышленным уран-графитовым реактором. В 1948 году был запущен первый советский атомный реактор. Ученые, инженеры и строители в полуразрушенной после войны стране в кратчайшие сроки обеспечили получение оружейного плутония, позволив СССР обрести собственное ядерное оружие и саму возможность дальнейшего существования, как независимой и сильной державы. Молодой Аббас занимался исследованием химических свойств радиоактивных элементов, исследовал процессы безопасной эксплуатации ядерного реактора и создал так называемый «Портвейн Чайхорского», который позволял быстро и качественно определять степень разрушения промышленного графита в урановом реакторе.

С 1969 года ему был доверен пост научного руководителя Госкомитета СССР по использованию атомной энергии в мирных целях, на которой проработал 12 лет, был причастен к самым секретным исследованиям в СССР, поэтому его имя не подлежало огласке, даже тема его докторской диссертации, защищенной несколько десятилетий назад, до сих пор не обнародована. В 1969 году он приступил к работе над новой периодической системой элементов, а через два года «таблица Чайхорского» постановлением Министерства образования СССР в качестве дополнения к менделеевской была включена в курс факультетов повышения квалификации преподавателей вузов страны. А. Чайхорский разрабатывает аналитические методы определения горения и физического разрушения графита в плутониевых реакторах. Выдающиеся научные результаты молодого ученого были замечены, и в 1955 году академик Г. Хлопин приглашает его к себе на работу в Радиевый институт Министерства Атомной промышленности в Ленинграде.

Чайхорский принимал активное участие в работах международных конференций и симпозиумов. Имя азербайджанского ученого стоит в одном ряду с именами крупных ученых, лауреатов Нобелевской премии Г. Сиборгом, В. Гольдшмитом, Р. Пенниманом, А.Н. Несмеяновым, В.И. Спицыным. В 1978 году опубликовал монографию (Чайхорский А. А. Химия нептуния. М., Атомиздат, 1978), признанную в мире основополагающим трудом в этой области. Чайхорский является первым ученым, кто внес в химию новое понятие – пятое квантовое число, которое дает возможность более точно определить положение элемента в атоме и тем самым существенно расширить представление о химических и физических свойствах элементов.

В 1997 году ученый с супругой эмигрировал в США для лечения серьезной болезни, обосновались в городе Рино, штат Невада, где на тот момент уже проживал их сын Александр Чайхорский. В США ученый занялся проблемой биохимической физики, изучая путем теоретических расчетов потенциальную активность растительных антиоксидантов. Последние годы жизни Аббас Чайхорский часто бывал в Баку, проводил семинары и общался с учеными. Коллеги и близкие отмечают, что он мечтал, чтобы его запомнили не только по работам в области ядерной промышленности СССР, но и как специалиста, который способствовал развитию атомной энергетики в Азербайджане. Стремясь поднять престиж азербайджанской науки, он опубликовал ряд фундаментальных трудов в научных журналах НАНА. Не раз говорил, что ради этого готов пожертвовать всем, что имел в США: высокой пенсией, домом, интересной работой в области биофизики. Но при жизни этому не суждено было сбыться.

Двое из его учеников стали академиками АН СССР, 12 докторов наук считали его своим руководителем. А.Чайхорский всегда был ищущим ученым, пылким исследователем, который ни одного дня не мог жить без теоретических изысканий. Он до глубокой старости сохранил твердую память и ясность ума, и до конца дней его не отпускала тоска по родине.

Аббас Чайхорский скончался в 30 ноября 2008 г. в Рино в возрасте 91 года.

О происхождении необычной фамилии: В одном из интервью Чайхорский сказал: «В царские времена многим азербайджанцам записывали фамилии по месту рождения, как например: Шихлинские, Шекинские, Кенгерлинские, производные от местностей Шихлы, Шеки, Кенгерли. Нам не очень повезло — мы родом из села Чахырлы. Отец посчитал, что носить „винную“ фамилию мусульманину негоже (чахыр по-азербайджански означает вино), придумал «чайхор» — от слова чай. Так и появились Чайхорские».

II. Али Джаван (Ali Javan; 12.1926 – 12.09.2016) – американский физик азербайджанского происхождения, член Национальной академии наук США, лауреат премии имени Альберта Эйнштейназа вклад во всемирную науку и «Медалью Фредерика Айвса» Оптического общества Америки, признанное светило в области лазеров и квантовой электроники, автор многочисленных исследований в области лазерной теле- и радиосвязи. Изобретатель «газового лазера» (1960). Занимал двенадцатую строчку в «Списке ста ныне живущих гениев», составленном газетой The Daily Telegraph по результату опроса по электронной почте 4000 респондентов.

Родился в азербайджанской семье в г. Тегеран (Иран) 26 декабря 1926г. Его родители были родом из Тебриза. Учился в Тегеранском университете (1947—1948), продолжил учебу в Колумбийском университете. Здесь молодой азербайджанец слушал лекции по физике и математике всемирно известных ученых. Под влиянием этих занятий в нем возник живой интерес к научным исследованиям, и он принял решение посвятить жизнь науке. В 1954 году Али Джаван защитил диссертацию на соискание степени доктора физики. В 1958—1961 годах работал в Bell Telephone Labarotories в Нью-Джерси, где сумел как теоретически, так и практически обосновать возможность создания газового лазера. В 1962 году стал работать в знаменитом Массачусетском технологическом институте, где проводил фундаментальные исследования методов измерения абсолютной частоты спектроскопии и световых колебаний. Уникальные свойства излучения лазеров позволили использовать их в различных отраслях науки и техники, а также в быту, начиная с чтения и записи компакт-дисков и заканчивая исследованиями в области управляемого термоядерного синтеза. Али Джаван публикует статью в журнале Physical Review Letters, предлагая построить первый газовый, непрерывный лазер, открыв тем самым новую область квантовой электроники — нелинейную спектроскопию.

В 1960 году построил газовый лазер, совместно с У. Беннетом и Д. Эрриотом. 13 декабря 1960 года состоялся первый телефонный разговор посредством лазерного луча. В 1963 году с Ч. Таунсом повторил опыт Майкельсона — Морли, используя гелий-неоновый лазер, с У. Беннетом и У. Лэмбом обнаружил (1963) явление резонансного падения выходной мощности лазера в центре линии усиления («провал Лэмба»). В 1966 году построил теорию эффекта пересечения мод и наблюдал его в 1969 году. Газовый лазер был первым непрерывно-легким лазером, который сделал возможным его использование в телекоммуникационной промышленности технологии волоконной оптики. Изобретение Али Джавана явилось новой вехой в развитии новых технологий в области телекоммуникаций, сделало голографию практичной, а также используется в кодовых контроллерах UPC. Он также является автором исследований в области изучения процессов абсолютно точного измерения скорости света и лазерной спектроскопии с высокой разрешающей способностью в беспрецедентной точности. Разработал метод измерения абсолютной частоты светового колебания и метод нелинейной флюоресценции (1970). Открыл столкновительное сужение спектральной линии.

Али Джавана называли «восточным Эйнштейном» и «отцом» лазера. Изобретения и открытия ученого широко применяются в медицинских и информационно-компьютерных технологиях. Расчеты Джавана по квантовой электронике и лазерной физике вошли во все учебники по физике, выдвинутые им теоретические положения и опытные разработки сегодня широко используются при изготовлении трехступенчатых мазеров и лазеров. В настоящее время лазерные технологии применяются во многих сферах жизни, от спутниковой связи до медицины.

Однако при всем при этом, как ни парадоксально, мир все еще очень мало знает об изобретателе-азербайджанце, которому посчастливилось совершить научное открытие газового лазера, есть и азербайджанец, профессор Али Джаван.

III. Пашаев Давид Гусейнович, (19.07.1940 — 06.04.2010), Генеральный директор Северного машиностроительного предприятия (1988-2004) Академик Санкт-Петербургской инженерной академии (1992), Герой Российской Федерации (1995), Почетный гражданин г. Северодвинска (2001) Орден Трудового Красного Знамени (1974) Орден Октябрьской революции (1984) Государственная премия Российской Федерации (2000) Национальная премия «Человек года».

Пашаев родился 19 июля 1940 года в Осташёво Московской области. Его отец Гусейн Кязимович Пашаев азербайджанец по национальности, мать Варвара Сергеевна — русская. В 1963 г окончил Уральский политехнический институт, получив специальность «Проектирование и эксплуатация атомных энергетических установок» был направлен на Севмашпредприятие. Работал с 1988 г. главным инженером объединения, с огромными усилиями сохранив весь завод в тяжелые 90-е годы, в 2004 г. генеральным директором ПО «Севмашпредприятие», а с 2004 года президент Государственного российского Центра атомного судостроения (ГРЦАС). В 2005-2008 годах входил в состав Общественной палаты при Президенте РФ, был членом Комиссии Общественной палаты по вопросам интеллектуального потенциала нации и Комиссии Общественной палаты по инновациям, высокотехнологичным научным и инженерным проектам. Организатор и участник постройки и испытаний головных и серийных атомных подводных лодок 2-го и 3-го поколения. Под его руководством на предприятии разработан и осуществлялся комплекс мер по двойному применению высоких технологий — для выполнения заказов гражданского судостроения, нефтяной и газовой промышленности, металлургии, медицины.

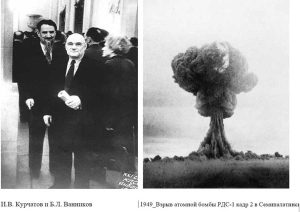

IV. Легендарный нарком вооружения. Секретный ядерный нарком СССР. Ванников Борис Львович (1897 – 1962) государственный деятель, один из руководителей производства ядерного оружия; генерал-полковник инженерно-технической службы. Трижды Герой Социалистического Труда(1942, 1949, 1954). Лауреат двух Государственных премийСССР (1951, 1953), кавалер шести орденов Ленина.